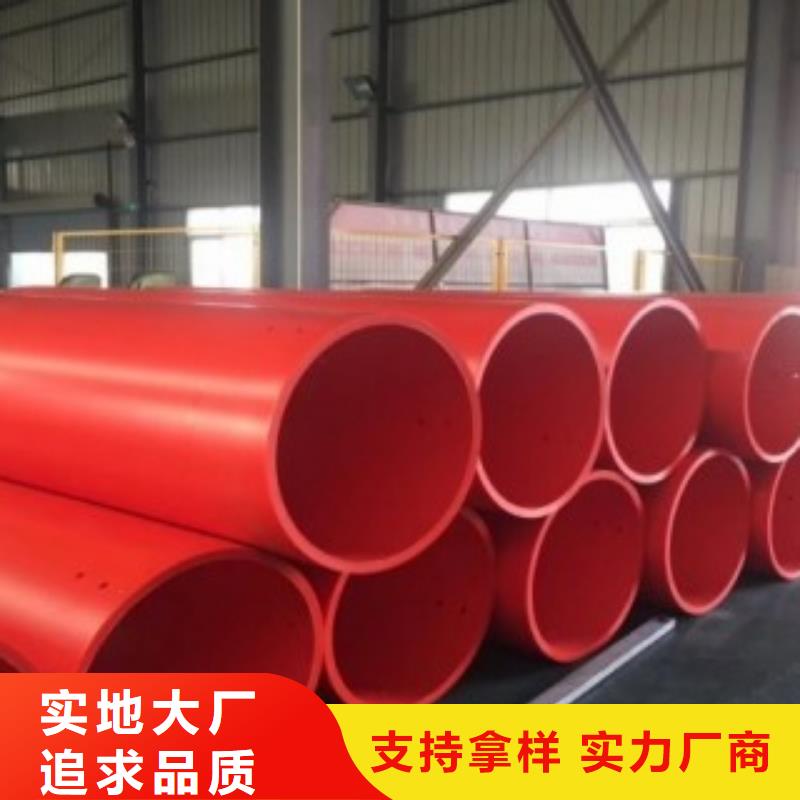

DN800隧道逃生管道性能参数

隧道逃生管,抗冲击逃生管对管材的要求:

1. 逃生管尽量与隧道车(人)行横洞相连接,形成网状逃生通道。

2. 对逃生通道设置不到位的,严禁开挖作业。

3. 要保证抗冲击逃生管道厚度不小于10mm

4. 抗冲击逃生管径不小于60cm

5. 每节管长宜为1.5米——2米

6. 抗冲击逃生管可手动拆卸,连接牢固

DN800隧道逃生管道优异性

DN800隧道逃生管道具有优异的综合性能,具有其他工程塑料没有的耐冲击性、抗压性、耐磨损、抗老化、轻质性,且耐化学腐蚀、卫生、不易 粘附,因此,其在机械、交通运输、纺织、造纸、矿业、农业、化工等领域,具有广泛的引用前景。

1.重量轻、为钢管重量的1/3左右,拆装和搬运方便。

2.管道韧性好、抗冲击强度高,受到强外力冲击时瞬间变形,吸收大量冲击能量,然后迅速恢复原来形状,为公路隧道施工救生应急救援提供了可靠的保障。

3.管道环刚度高、耐压性好、不易变形,在公路隧道施工中发生坍塌时,承压能力和抗环境损坏能力超过一般管道。

DN800隧道逃生管道连接部件设计

DN800隧道逃生管道在符合人体工程学原理、兼顾牢固性的同时,还需满足隧道施工应急救援功能性要求,连接方式简单。因此,对DN800隧道逃生管道采用抱箍连接,每根端部有孔,并在端部设有加强护层,连接部件有钢丝绳、铁链及其端部挂钩。为了在隧道发生坍塌事故时,相关人员方便在逃生管道中攀爬,在通道周向每隔120°栓系一根攀爬绳。

根据应用人体测量学的先驱美guo专家阿尔文·R·蒂利对人体测量学的研究成果可知,人在爬行移动时,较舒适的情况下爬行高度为800mm,爬行长度为1520mm,阿尔文·R·蒂利指出,在全身进入式上下通行的圆形洞口底部出入口爬行通过时,圆管的zui小直径为800mm。

高分子逃生管道优势:

1、ji高的耐磨特性,UHMW-PE制品的独特分子结构,使它具有ji高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于一般的合金钢6.6倍,不锈钢的27.3倍。是酚醛树脂的17.9倍,尼龙六的6倍,的4倍,年磨损率平均

值0.58㎜.大幅度提高了管道的使用寿命。

2、ji高的耐冲击性,在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值,许多材料在严重或反复**的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面应力疲劳。

3、优良的化学稳定性,本产品可以耐烈性化学物质的侵蚀,除对某些强酸在高温下有轻腐蚀外,在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。可以在浓度小于80%的浓**中应用,在浓度小于75%的强酸、浓度

小于20%的强酸中性能相当稳定。

4、表面非附着性,本品由于摩擦系数小和无ji性,因此具有很好的表面非附着性。现有的材料一般在PH值为9以上的介质中均结垢,本品则不结垢,这一特性对火电站用于排粉灰系统有重大意义。

在、泥浆等输送管道方面也非常适用。

5、耐环境应力开裂性ji高,抗环境应力开裂>4000h;性模量是PE100的1.5倍以上;抗磨强度>50万次。

6、其他特性,本品还有吸能、吸噪音、抗静电、对中子具有**能力、不吸水、比重轻。容易机械加工、可着色等突出特性。

世瑞新材料科技有限公司是一家以 河北唐山逃生管道为主打产品的 河北唐山逃生管道生产厂家,世瑞新材料科技有限公司汇集了一批代表本行业水平的生产、管理人才,造就了一支团结奋进、严明的团队。

应急逃生管结构尺寸设计

根据应用人体测量学的先驱美国专家阿尔文R蒂利对人体测量学的研究成果可知,人在爬行移动时,较舒适的情况下爬行高度为800mm, 因此,公路隧道施工新型应急救援通道的内径必须≥800mm,才能保证人体的正常通过。 同时,考虑到公路隧道施工现场的实际情况,应急救援通道的外径不宜过大,否则对施工的影响较大,故取管道的外径为800mm。

公司是一家专业研发、生产、逃生管,逃生管道,隧道逃生管道,逃生管道,新型隧道逃生管道,轻型隧道逃生管道,钢制逃生管道,悬挂式逃生管道等物资及配套设备的科技型企业。公司研发的新型逃生管重量轻、抗冲击、耐压韧性好,拆装搬运方便、设计合理,荣获多项技术技术,被中交、中铁、中隧、路桥集团公司项目部认可品牌!

针对公路隧道施工坍塌事故多发的情况,首次采用新材料(材料)对公路隧道施工应急救援通道进行了设计研究。结合人体工程学原理,根据Hertz接触力学理论,采用Thonroton假设,对新型逃生管道的结构尺寸进行了优化,并对通道的连接方式进行了设计,通过抗冲击性试验,对逃生管道应用于公路隧道施工应急救援的可靠性进行了验证。试验结果表明,通道结构尺寸合理,可靠,可应用于公路隧道施工应急救援。

截至2008年底,我国公路隧道总数已达5426座,共319×104km,然而,我国公路隧道建设起步较晚,与国外发达相比,相关技术水平仍较低,加之公路隧道跨度大、施工工艺复杂、地形多变等特点,导致公路隧道建设过程中还存在诸多技术问题。 尽管随着我国公路隧道新奥法施工技术的日益成熟,穿越复杂地质条件隧道的相关设计理论和修筑工艺取得了一定的成果,但在隧道建设中塌方事故却屡屡发生,施工问题异常严峻。